Un dossier affectif de la montagne

La véritable peinture ne saisit que l’invisible. Avant que l’œil n’existe, nous utilisions l’œil pour ne pas voir : un œil-temps, un œil pour tâtonner dans l’obscurité du rythme, et je sais maintenant que le secret de l’œil est que, avant l’œil, la peau regardait déjà.

Pèlerin transparent, Juan Cárdenas

Exposition individuelle à la Galerie Isabel Hurley à Málaga, commissariat de Patricia Marqués.

Cette recherche a été réalisée grâce au soutien de la Commission Antarctique Colombienne, du Programme Art en Antarctique, de Viajelogía, de l’expédition ANTAR XXXI du Pérou, du BAP Carrasco et du Ministère des Relations Extérieures du Pérou, Affaires Antarctiques.

Depuis une dizaine d’années, Natalia Castañeda travaille avec ténacité à partir de sa rencontre avec la montagne, et plus particulièrement avec les glaciers — ces grandes masses d’eau en mouvement aujourd’hui en recul. La rapide disparition de la cryosphère réduit drastiquement les ressources hydriques, mais entraîne aussi la perte d’une précieuse information paléoenvironnementale stockée dans la glace. Les glaciers sont comme des capsules temporelles où repose l’histoire climatique et, par conséquent, l’histoire du monde.

Face à ce contexte, la pratique de Natalia Castañeda échappe aux catégories habituelles : notes de terrain ? mémoires personnelles ? recherche scientifique ? réflexion philosophique ? prise de position politique ? exercice cartographique ? quête géopoétique ?… Sans aucun doute, toutes ces dimensions se rencontrent et cohabitent dans son travail.

Retrouver les éléments d’une relation sensible et intelligente à la montagne, à l’environnement, à la terre. Chercher une poésie située, qui ne se définit pas dans l’abstraction mais dans le vivant. Repenser de façon critique et radicale la relation de l’être humain au monde… Telles sont les idées qui soutiennent la praxis de Natalia Castañeda, en s’ouvrant à un champ potentiel entre science, art et activisme environnemental.

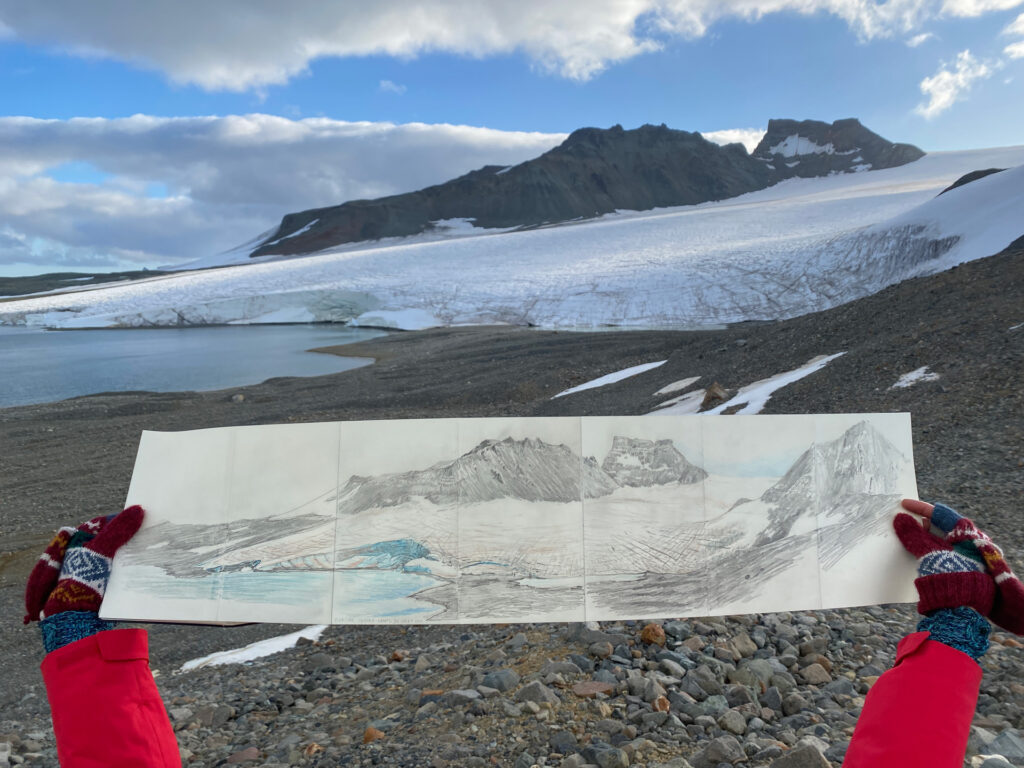

C’est pourquoi l’exposition prend la forme d’un ensemble hybride d’œuvres qui associe vidéos, carnets, croquis, dessins, cartographies et peintures de différents glaciers : Dulima, Poleka-Kasue et Kumanday, situés en Colombie, sa terre natale, et nommés selon leurs appellations ancestrales ; Aneto et Cadí-Moixeró en Huesca et en Catalogne, respectivement. On y trouve également des pièces liées au Mont Blanc et à son récent séjour en Antarctique. Tous ces matériaux sont présentés sur un pied d’égalité, sans hiérarchie de visibilité ou de lecture. Un geste volontaire qui souligne le chevauchement des différentes formes de représentation, mettant ainsi en lumière la richesse de sa pratique, la multitude d’approches, l’impossibilité de saisir, de fixer ou de capturer l’immensité, la profondeur et la latence de son objet d’étude.

Les vidéos reposent sur la technique de la photogrammétrie : des images de diverses montagnes prises par drones à différents moments, puis modélisées en 3D. Natalia Castañeda filme à nouveau le modèle obtenu, cette fois en lui conférant du mouvement, lui attribuant ainsi un caractère de cartographie animée. Le résultat est un jeu plastique et hypnotique qui intègre aussi le vide des images et les erreurs visuelles. Ces petits loops de l’Aneto, du Dulima et de l’Antarctique nous livrent une image tactile, presque matérielle, qui interpelle le corps et dépasse l’image distante de la cartographie satellitaire. Mais dans certaines vidéos, les vides issus des erreurs techniques se superposent à un autre type de vide, plus réel et plus dramatique : au fil des images prises à différentes années, nous constatons la disparition rapide des masses glaciaires. Les erreurs visuelles, qui possèdent une magie accidentelle et offrent une révélation inattendue, se mêlent à la vérité topographique implacable du territoire.

Ses peintures, quant à elles, fonctionnent comme des dispositifs de visualisation de la montagne, mais non pas depuis une représentation spectaculaire comme celle du drone, plutôt depuis une interprétation subjective forgée dans une relation corps à corps avec l’objet d’étude — une sorte de registre tactile des dynamiques de la montagne, en dialogue avec ses propres expériences. Une technique picturale vibrante et lumineuse nous parle d’un rapport à la montagne à la fois fabulateur et affectif, qui rend compte des liens entre la montagne matérielle et la montagne métaphorique.

Parmi ses dessins et annotations, on trouve des pièces de différents degrés d’achèvement : des plus abouties aux plus esquissées, selon l’étape du travail. Il y a les carnets de notes de terrain prises in situ, au trait vif, énergique et vibrant. Il y a de la vie, du corps et du toucher dans ces croquis réalisés dans les conditions climatiques extrêmes d’un glacier. Il y a aussi des dessins de plus grand format qui représentent délicatement les profils presque suggérés de pics, crêtes et falaises — comme si l’artiste voulait souligner l’intériorité de ces éléments plutôt que de mettre en avant leur forme extérieure emblématique. Il y a les cartographies plus élaborées, qui montrent avec précision et soin la peau des glaciers. Mais toutes ces pièces partagent un trait commun : en supprimant l’horizon, elles mettent en valeur la matière de ce qui est représenté. La matière, encore une fois, prend le devant de la scène dans ces œuvres qui passent du paysage au sujet géologique avec une certaine forme d’agence.

C’est pourquoi on peut dire que le travail de Natalia Castañeda oscille entre une approche rationaliste, scientiste, topographique et documentaire de la montagne, et une approche mythique, poétique, affective et sensorielle. Pour rendre compte de cette hétérodoxie méthodologique, le choix s’est porté sur une sélection de matériaux qui montrent à la fois l’exhaustivité, mais aussi l’incomplétude et la fragmentation. Cette proposition d’exposition constitue ainsi une exploration des limites du savoir rationnel à travers l’amalgame, l’insaisissable et le chaotique.

Les sommets des montagnes et leur ascension sont souvent associés à l’idée d’un observateur omniscient, qui voit et contrôle tout depuis les hauteurs. Natalia Castañeda, en revanche, ne regarde pas vers le bas ni vers l’extérieur, comme si elle cherchait une connaissance totale, mais elle regarde à travers et vers l’intérieur des montagnes et glaciers, en quête de leur matérialité et, en elle, de leur mystère profond. Ce geste fait écho aux idées du philosophe Merleau-Ponty, qui affirmait que nous sommes enchâssés dans la chair du monde. Le monde n’est pas l’objet immuable tel que présenté par les sciences sociales ou naturelles, mais il est incessamment relationnel. Notre perception du monde est rendue possible par nos corps, nos sens et nos fonctions motrices. Nous sommes co-naturels au monde, et lui à nous, mais nous ne le percevons que partiellement. L’humain additionne les données avec patience, mais cela ne suffit pas. La connaissance est complice du mystère, elle n’en est pas l’ennemie. Il faut se contenter de savoir qu’il ne faut pas chercher à tout connaître : « on ne connaît jamais complètement la montagne, ni soi-même en relation avec elle », écrivait Nan Shepherd dans son livre La montagne vivante.

C’est pourquoi cette exposition a été pensée comme un lieu sensoriel qui célèbre l’émotion et le mystère de la matière glaciaire, tout en nous alertant de sa disparition inévitable. C’est pourquoi aussi cette exposition est une obstinée collecte d’insistances, l’archive de quelque chose de vivant, un plateau imaginaire entouré de sommets énigmatiques et pourtant inéluctables.

Patricia Marqués. Mai 2025